C’era un tempo in cui Marco Rèa credeva che l’arte fosse un modo per aggiungere cose al mondo. Colori, immagini, forme. Poi capì che non era solo questo. L’arte, per lui, era anche un processo di sottrazione. Un lento disfacimento del visibile. Come se, dietro ogni volto, ogni gesto, ogni curva di una linea, ci fosse qualcosa da rimuovere per arrivare a una verità più piccola, più nuda.

Nato a Roma — una città che non è mai stata gentile con chi cerca il silenzio — Marco ha imparato presto che certi rumori non si possono fuggire. Si possono solo respirare. Roma non è mai stata soltanto un luogo: è un suono costante, una vibrazione che attraversa i muri e si deposita sulla pelle. Le voci delle strade, i clacson, le campane lontane, i motorini che tagliano l’aria — tutto diventava una partitura invisibile, un ritmo che lo accompagnava ovunque. Anche i muri scrostati, i cartelloni pubblicitari lacerati dal vento, i colori sbiaditi sotto il sole, erano parte di quel linguaggio.

Ogni cosa, anche la più logora, parlava. E lui ascoltava. Non era un osservatore distratto. Era qualcuno che cercava di decifrare ciò che rimane quando tutto è stato detto. Camminava tra i manifesti strappati come un archeologo dell’immagine, cercando nei frammenti una verità che nessuno vedeva più. Perché la bellezza non è ciò che appare, ma ciò che resiste. È ciò che sopravvive.

Fin da bambino amava disegnare. Non perché qualcuno glielo avesse insegnato, ma perché sentiva che il disegno era l’unico modo per dare ordine a tutto questo rumore. Dopo il liceo artistico scelse l’Accademia di Belle Arti, per poi virare verso l’università. Studiava di giorno, lavorava di notte. Leggeva Ágota Kristóf senza cercare di capire, ma lasciandosi attraversare dalle parole come si lascia passare il vento: non per trattenerlo, ma per sentirne il movimento, la temperatura, l’impronta che lascia sulla pelle. Guardava i corpi deformati di Francis Bacon, le figure tirate di Egon Schiele, e in quelle anatomie ferite riconosceva un’inquietudine che gli somigliava. Non era semplice turbamento, ma un tremore sottile, un filo teso tra forma e sparizione. Come se ogni volto, ogni gesto, fosse sul punto di slittare fuori dal mondo da un momento all’altro.

Dopo la laurea in Storia dell’Arte Contemporanea a Tor Vergata, arrivò la Scuola Romana del Fumetto. Gli piaceva l’idea di costruire narrazioni per immagini, ma presto capì che ciò che lo attirava davvero non era la storia — era il vuoto tra una vignetta e l’altra. Quello spazio sospeso, muto, che lo spettatore deve colmare da sé. Lì, in quell’intervallo invisibile, Marco trovava qualcosa di misterioso: il punto esatto in cui la realtà smette di essere reale e comincia a trasformarsi in visione. Fu in quegli anni che cominciò a sentire che la vita e l’arte non erano due cose separate, ma due lati dello stesso respiro. Il mondo cambiava, Roma cresceva, i suoi muri diventavano più rumorosi, le immagini più invadenti — ma lui continuava a disegnare.

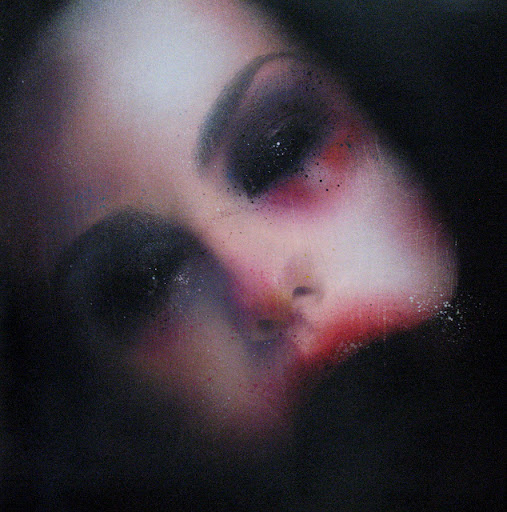

Negli anni Duemila, i manifesti pubblicitari si accavallavano sui muri come strati di pelle che il tempo e la pioggia avevano reso trasparenti, quasi spiritelli di immagini sospese tra la vita e il ricordo. Marco cominciò a giocarci, uno per uno, come se ogni frammento potesse sussurrargli segreti che la città custodiva nel silenzio. Non era vandalismo. Era ascolto. Ogni pezzo di carta era una voce che cercava qualcuno capace di decifrarla, qualcuno disposto a sentirne il respiro. Nel suo studio, i manifesti si allineavano sul pavimento come un fiume immobile. Marco li tagliava, li graffiava, li ridipingeva. Cancellava i volti patinati delle modelle per far emergere figure più fragili, più umane, quasi sul punto di evaporare. Eppure, paradossalmente, diventavano più reali.

Ogni volto deformato, ogni linea spezzata raccontava una storia di tensione tra due mondi: quello della perfezione costruita e quello della bellezza che sopravvive al crollo.

Col tempo le figure si fecero più astratte e silenziose, sospese come sogni appena sfiorati. Contemporaneamente, quelle immagini una volta perfette e statiche, cominciavano a respirare. Non più icone di consumo, ma visioni fragili, vacillanti. Fu proprio questa capacità di abitare l’intervallo tra immagine e sparizione, tra perfezione e rovina, che attirò l’attenzione della moda: prima furono piccole collaborazioni, poi gallerie che univano arte e fashion, fino alle pagine di Vogue. Anche Nick Knight, fotografo britannico, lo notò, e lo invitò a collaborare a progetti in cui l’immagine diventava materia viva esibendo il suo lavoro in tutto il mondo. Berlino, Londra, Tokyo. Ha lavorato per Disney, Fendi, Mondadori, Universal Pic, Vogue, ma senza cercare l’approvazione. Marco voleva il cortocircuito. Voleva far convivere due linguaggi opposti — perfezione e rovina — e mostrarne l’intima dipendenza.

Nel periodo del lockdown, quando il mondo sembrava fermarsi, iniziò a sperimentare con la carta più leggera e forme più intime. Nacquero i “grovigli”: intrecci di linee e segni che sembravano voler racchiudere il caos in una nuova armonia. Lì, la costruzione e la distruzione non erano più opposti, ma diventavano due movimenti dello stesso respiro, come inspirare ed espirare. Anzi, era come se il disegno stesso respirasse, aprendosi e richiudendosi.

In quegli anni di pandemia, le sue giornate cominciavano sempre nello stesso modo, un po’ come le nostre. Nel suo caso con un foglio bianco sul tavolo, la luce che cade obliqua dallo stesso punto, come se anche il sole avesse imparato il ritmo delle sue abitudini. Prima osservava la superficie — liscia, immobile, priva di significato — poi tracciava un segno. Quel segno diventava il primo passo di un viaggio tra i volti. Per lui, ogni viso era una geografia da esplorare, una mappa complessa di colline e vallate, pieghe e profondità, occhi che sembravano abissi, bocche che raccontavano storie mai dette. Non disegnava semplicemente un volto: lo attraversava, lo mappava, ne studiava le irregolarità come un geografo osserva un paesaggio.

Alcune figure erano piccoli Frankenstein: prendeva qualcosa da un volto, qualcosa da un altro, un frammento qui, un’ombra lì, e li ricuciva insieme. Il risultato era fragile, sbilanciato e imperfetto, ma custodiva più vite al suo interno. Più esperienze. Le sue figure diventavano sempre più essenziali, quasi eteree. Il volto si dissolveva, restavano solo gli occhi, o la curva di un profilo, o il frammento di un gesto. Guardandole, avevi la sensazione di incontrare un momento di transizione: stavano nascendo o scomparendo? Ogni linea, ogni ombra, ogni segno era un tentativo di sondare quella geografia umana in cui Marco trovava la verità più sottile: che esplorare un volto è come camminare in una terra sconosciuta, dove ogni piega rivela un nuovo paesaggio e ogni sguardo ti ricorda quanto sia fragile e profonda l‘umanità.

In quel flusso silenzioso, uno dei grovigli prese vita in maniera speciale: era dedicato a Maria Callas. Non soltanto un volto, ma un’eco delle parole di Pasolini: «Tu sei come una pietra preziosa che viene violentemente frantumata in mille schegge per poter essere ricostruita di un materiale più duraturo di quello della vita, cioè il materiale della poesia.» Così scrisse alla Callas in una lettera datata 21 luglio 1971. E come tutti i lavori di Marco, anche questo murale non era un semplice ritratto: era un invito a perdersi e ritrovarsi nello spazio, tra le linee e le ombre. Chi si avvicina può sentirne il peso, chi si allontana può ammirare l’armonia complessiva, la ricomposizione poetica di tutte le sue schegge. L’opera, premiata dalla Fondazione Maria Callas, porta con sé la delicatezza con cui Marco ha saputo intrecciare memoria storica e percezione emotiva, trasformando il murale in un luogo sospeso tra passato e presente, tra intimità e collettivo.

Curioso pensare che, alla fine, tutto il suo percorso sembrasse convergere in una forma semplice: un triangolo. Non c’era nulla di visibile nelle sue opere che lo richiamasse davvero — nessun segno, nessuna geometria. Era più un modo di pensare, quasi una sensazione, un modo di sentire il mondo.

O così mi ha raccontato. La base come la terra da cui tutto parte: la materia, la città, il rumore quotidiano, ciò che pesa e ti tiene con i piedi ancorati alle cose reali. E il vertice come un punto lontano, un’idea di luce, un movimento sottile verso ciò che ancora non esiste ma forse potrebbe. Tra queste due direzioni, tutto il resto accadeva: linee che nascono e svaniscono, figure che appaiono e poi si sfilacciano, come ricordi che provi a trattenere ma ti scivolano tra le dita.

«Sono partito da terra» mi disse un giorno, con un accenno di sorriso «E ho provato a salire.»

Non sembrava un’ambizione. Più una constatazione tranquilla. «E salire» diceva «Si può solo partendo dalla terra, ma nessuno sa esattamente verso dove». Come le piante piegate verso la luce, il movimento è istintivo, inevitabile. Alla fine non si trattava di raggiungere un punto preciso, né di definire una forma. Si trattava semplicemente esistere in quell’equilibrio sospeso: tra rovina e luce, tra terra e vertice, tra peso e respiro. Tutto il suo lavoro diventava allora un gesto puro, un movimento inevitabile verso l’alto. Verso un altrove che nessuno può indicare, ma che ognuno può intuire.

Marco Rèa: Instagram

Dove puoi trovare i suoi lavori:

Galleria d’arte Rosso27 | rosso27.com

SHOWstudio | showstudio.com