Se penso a Luca Pozzi — l’artista, o forse semplicemente il sognatore che voleva sottrarre il tempo alle equazioni — mi rendo conto che ogni biografia è solo l’ombra di un’altra storia, e che quella vera inizia molto prima del suo protagonista. Forse nel 1928, con Paul Dirac. Uno di quei ragazzi che parlavano poco, solitario e taciturno, tanto che i suoi colleghi avevano inventato un’unità di misura tutta per lui: un “Dirac”, una parola all’ora. Un modo ironico per dire che la sua voce era un evento raro, quasi astronomico. Non cercava mondi nuovi, non era quel tipo di sognatore. Lui voleva solo che il mondo che già c’era smettesse di litigare con sé stesso. Per questo, quando notò che la meccanica quantistica e la relatività non si guardavano nemmeno negli occhi — come due vicini che si salutano senza parlarsi — non scelse da che parte stare, ma prese entrambe le teorie e le piegò con la calma ostinata di chi sa che, alla fine, tutto può trovare una sua forma. Da quella piega nacque un’equazione strana, elegante, quasi impossibile. Un’equazione che teneva insieme ciò che fino al giorno prima sembrava inconciliabile. La dimostrazione che la realtà non è una strada dritta, ma una specie di melodia invisibile, che continua anche quando non la ascolti.

(∂ + m) ψ = 0

E se Dirac ha fatto convivere due universi fisici, Luca Pozzi ha fatto qualcosa di simile con la sua vita: ha intrecciato arte e scienza senza forzarle, come due particelle già entangled, già connesse, che aspettavano solo una mano che le riconoscesse. Quello che Dirac faceva con le equazioni, Luca lo fa con le immagini, con gli oggetti trovati, con i pensieri che gli arrivavano addosso come meteoriti durante una passeggiata serale e che appunta prontamente sui suoi taccuini (85, per ora).

A pensarci bene, si potrebbe persino stabilire un’unità di misura tutta sua:

1 Pozzi = 85 taccuini.

La quantità minima di universo necessario per contenere il modo in cui lui osserva il mondo. Perché Luca accosta dimensioni che non avevano mai parlato tra loro, come l’arte e la fisica teorica, e mostra che la loro distanza, in fondo, è tutta un’illusione. Che il linguaggio c’è già, basta sintonizzarsi.

È da questa risonanza, sottile e potente, che comincia davvero la sua storia.

during the U-Drawing Exhibition, 2010. Courtesy dell’artista

Il primo ricordo di Luca non era del passato, ma del futuro. Lo aveva sempre saputo, benché ci avesse impiegato anni a dare un nome a quella strana inclinazione della memoria: non ricordava ciò che era stato, ma ciò che sarebbe stato. Fin da piccolo, infatti, aveva una certezza — e le certezze, nella vita di un bambino, sono rare come le parole di Dirac: sapeva che avrebbe studiato all’Accademia di Belle Arti di Brera. Non ne conosceva il programma, né l’odore delle aule o il timbro dei corridoi, ma suo nonno materno l’aveva frequentata prima di partire per la guerra e Luca, senza motivo apparente — dunque con una logica perfettamente borgesiana — aveva sviluppato la convinzione che il suo compito fosse di proseguire un percorso rimasto in sospeso. Una sorta di staffetta tra epoche lontane, come se il passato gli avesse lasciato un promemoria cifrato da risolvere.

Da bambino era un piccolo tornado, non stava mai fermo. Anche quando sembrava immobile, quando gli adulti tiravano un sospiro di sollievo credendo che finalmente si fosse calmato, in realtà stava solo muovendo i pensieri dentro di sé con la stessa velocità con cui prima muoveva il corpo.

Perché l’energia non sparisce: cambia forma.

Eppure la sua cameretta era sorprendentemente seria. Un luogo sospeso tra sogno e catalogo, con le pareti oscurate da poster di Caravaggio e Caillebotte, luci soffuse, scaffali carichi di libri e storia. Ogni oggetto era un segnale, un frammento di mondo da esplorare. Fu lì, in quella cameretta, che iniziò a sviluppare la consapevolezza che la pittura, per lui, non era solo pigmento e tela, ma uno strumento per espandere la realtà. Per aprire finestre su universi paralleli.

Era questo ciò che già sapeva di voler fare, ma che ancora non sapeva come far funzionare.

Quando finalmente arrivò in Accademia, Luca incontrò Jole de Sanna, un’altra ombra destinata a segnare il suo pensiero. Le lezioni non seguivano la logica lineare dei manuali, ma quella del principio di sovrapposizione delle onde: fenomeni lontanissimi — come il chiaroscuro di Caravaggio, le orbite di Tycho Brahe o un passo dell’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna— coesistevano nello stesso spazio mentale, senza annullarsi, anzi rafforzandosi a vicenda. Accanto alle mostre d’arte, portava gli studenti anche alle conferenze di fisica, parlando di energie rinnovabili, nuove tecnologie, di relazioni interdisciplinari. Il primo esame con lei fu un’esperienza quasi iniziatica: confrontare le orbite di Brahe e Keplero con le piazze metafisiche di De Chirico.

Un giorno la sua insegnante disse una cosa che lo spiazzò completamente: «il pane di Caravaggio era un pezzo di luna». Lo affermò parlando della Cena di Emmaus (1601), soffermandosi sul pane in primo piano e mettendolo in relazione con qualcosa di molto lontano, la luna, ma che in quegli stessi anni veniva osservata per la prima volta da Galileo attraverso il cannocchiale. Non era un paragone poetico, ma l’affermazione di un metodo: all’inizio del Seicento, la superficie del pane e quella della luna erano state studiate con lo stesso tipo di sguardo nuovo: una luce precisa, calma, quasi scientifica.

La stessa luce che Galileo usava per disegnare crateri e ombre nel suo taccuino, Caravaggio la applicava alla crosta del pane, alle sue asperità, alle sue ombre. Il quotidiano si espandeva, il lontano diventava vicino. Le cose familiari acquistavano mistero; le cose remote si avvicinavano alla mano.

Guardare, diceva, significa crescere. Per questo il pane poteva essere inteso come un frammento di luna: perché osservandolo ci espandiamo un po’, come se il mondo avesse improvvisamente più spazio da offrire.

Fu proprio questa idea, questa improvvisa espansione dello sguardo, a spingere Luca a chiedersi quale fosse la sua luna. Quale oggetto o fenomeno, nel 2007, potesse allargare la realtà come il cannocchiale di Galileo aveva fatto nel Seicento. La domanda lo portò verso la fisica teorica, dove rimase per quindici anni, seguendo conferenze, ricercatori e interrogativi che sembravano non arrestarsi. Con il tempo, però, capì che la sua luna era doppia: la gravità quantistica e la cosmologia multi-messaggera, due campi che, come specchi puntati sull’universo, aprono nuove prospettive su chi siamo e sul luogo che occupiamo nel cosmo.

A Luca piaceva l’arte pensata per essere condivisa: quella del Cinque/Seicento, che doveva risuonare nelle chiese e nelle piazze, e quella che dall’epoca napoleonica in poi aveva iniziato a rivolgersi al pubblico come a un interlocutore essenziale. Lo attirava l’idea che un’opera non fosse un oggetto privato, ma un evento collettivo: un punto in cui molte percezioni si incontrano e, toccandosi, si trasformano. Per questo — quando la sua insegnante gli disse che l’arte era un linguaggio che crea una propria sintassi, e che noi dobbiamo dedicare ad essa la nostra unicità come persone affinché questa staffetta possa continuare — Luca si sentì immediatamente a casa. Ma più studiava, più intuiva che il pennello, per lui, era un limite. La pittura, pur potentissima, gli appariva come un corridoio troppo stretto rispetto alla vastità delle realtà invisibili che iniziava a percepire: dimensioni arrotolate come un origami cosmico, dove lo spazio non è mai soltanto tridimensionale e il tempo non è mai lineare.

Dipingeva poco e osservava moltissimo. Cercava legami che pochi avrebbero pensato possibili: fra arte e fisica, fra immaginazione e scienza, fra ciò che appare e ciò che non ha ancora trovato forma. Fu con l’ingresso nella fisica teorica che tutto gli divenne chiaro. Non gli interessava mostrare formule né imitare fenomeni: voleva rendere tangibile la relazione segreta tra osservazione e possibilità, il punto in cui il mondo sembra aprirsi. E per farlo tornò ai saperi che aveva coltivato da ragazzo — i new media, l’informatica, la modellazione e l’animazione 3D, la programmazione — strumenti che allora gli erano sembrati esercizi tecnici e che ora, come mappe dimenticate, illuminavano nuovi percorsi. Perché ciò che sembra caos può rivelare una struttura nascosta se letto da un’altra prospettiva.

È in quel punto della traiettoria — quando le ombre sembrano essersi appena disposte nel loro disegno segreto — che Luca ne incontra un’altra destinata a intrecciarsi alla sua: quella del fisico teorico Carlo Rovelli. Un’ombra limpida, quasi trasparente, che non entrò nella sua vita come un maestro solenne, ma con la naturalezza di chi apre una porta che era già stata socchiusa. Non è un caso che fra tutte le sue opere, quella che Luca custodisce con un orgoglio diverso, quasi intimo, è Loops: una graphic novel — oggetto piccolo e portatile, che però contiene al suo interno un universo intero — nata da una conversazione lunga e quieta proprio con Rovelli. Parlare con lui, per Luca, fu come entrare in un bar a tarda notte e sedersi accanto a qualcuno che ha visto il bordo del mondo e lo racconta sottovoce, quasi per non svegliare l’aria. Da quella conversazione rimase un’idea che non era un’idea: più un odore, un ritmo, una vibrazione.

Cominciò a scrivere Loops come si scrive un diario di sogni, senza capire bene dove stesse andando. E mentre scriveva, non immaginava la storia come un autore normale: la vedeva, letteralmente, già disegnata. La vedeva illustrata dalla mano di sua moglie — l’unica persona capace di catturare i suoi mondi interiori senza fargli perdere la loro strana leggerezza. Quando lei gli mostrò le prime tavole, successe qualcosa che Luca ha cercato di spiegare mille volte senza mai riuscirci del tutto. Non fu stupore, né emozione nel senso convenzionale. Fu qualcosa di molto più strano: le riconobbe. Come si riconosce un volto visto in sogno. Aveva l’impressione che quelle immagini esistessero già da qualche parte — forse nel futuro, forse in una piega laterale del presente — e che lui le avesse semplicemente raggiunte. Una memoria al contrario, la chiamava: un ricordo a temporalità inversa. Non sapeva se fosse un disturbo della memoria o un’allusione metafisica, ma ci conviveva con la stessa rassegnazione con cui si convive con i parenti eccentrici: evitando di farci troppo caso e sperando che nessuno gli chiedesse spiegazioni.

Per lui, creare è sempre stato così: non un atto lineare, ma un modo di ascoltare ciò che arriva da una zona temporale non allineata, una specie di stazione radio che trasmette da un domani incerto e, a tratti, da un ieri parallelo. Le opere non le inventava: le ritrovava. Le riconosceva quando gli passavano accanto, come quel gatto (no, non quello di Schrödinger) che ogni sera compariva davanti alla sua porta senza spiegazioni.

I suoi ottantacinque taccuini — che a prima vista erano sembrati semplici esercizi d’archivio, piccoli musei tascabili — si rivelavano in realtà mappe di un territorio più vasto, forse persino privo di confini. Sfogliandoli, si percepiva l’incontro di due binari che raramente correvano paralleli: quello interno, quieto e profondo come una biblioteca chiusa al pubblico; e quello esterno, composto dalla vita con le sue intermittenze, le sue ferite improvvise, i suoi bagliori inattesi. Quando un frammento del mondo — una parola sussurrata, un gesto sfuggito, un colore intravisto per caso — trovava risonanza con ciò che vibrava sul binario interno, nasceva quella che lui chiamava una scintilla. Non un’idea compiuta, ma la possibilità di un’idea, il suo primo respiro. Trasformare quella possibilità in qualcosa di vivo era un viaggio a sé, e tutto ciò che svaniva lungo il percorso non lo scoraggiava: faceva parte del processo. La perdita di controllo, diceva, era ciò che permetteva a un’opera di prendere vita. I tentativi falliti, gli errori, le giornate in cui la scintilla si spegneva come un fiammifero troppo breve: non erano ostacoli, ma componenti del metodo. La perdita di controllo era la sua alleata più silenziosa.

Ma più della scintilla, ciò che realmente lo affascinava era il dubbio. Quello che si insinuava nello spettatore quando passava accanto a un’opera che non sembrava un’opera. Luca amava quel momento impercettibile: il passo oltre, il ritorno, e poi lo stupore. Non voleva guidare nessuno in quel viaggio. Le sue opere erano porte che si aprivano, ma il percorso lo decideva chi entrava. Per questo, quando gli chiedevano di spiegare un lavoro, preferiva non farlo. Invitava piuttosto a osservare ciò che era presente e a collegarlo a ciò che mancava — ma che esisteva già nella mente di chi guardava. Lui lanciava segnali: un frammento di sport, un’eco di meditazione, una scintilla religiosa, un concetto fisico, un’ombra filosofica. Elementi semplici, riconoscibili, che ciascuno poteva raccogliere e usare come chiave. E più lo spettatore era libero — libero di vedere, di interpretare, di perdersi — più il suo viaggio, nell’opera come nella vita, diventava autentico.

Questa, diceva, era la cosa più bella che un’opera d’arte potesse fare: lasciare una persona libera.

E, in fondo, anche la cosa più bella che una persona possa fare per un’altra persona.

Da questa filosofia prendeva forma tutto il resto.

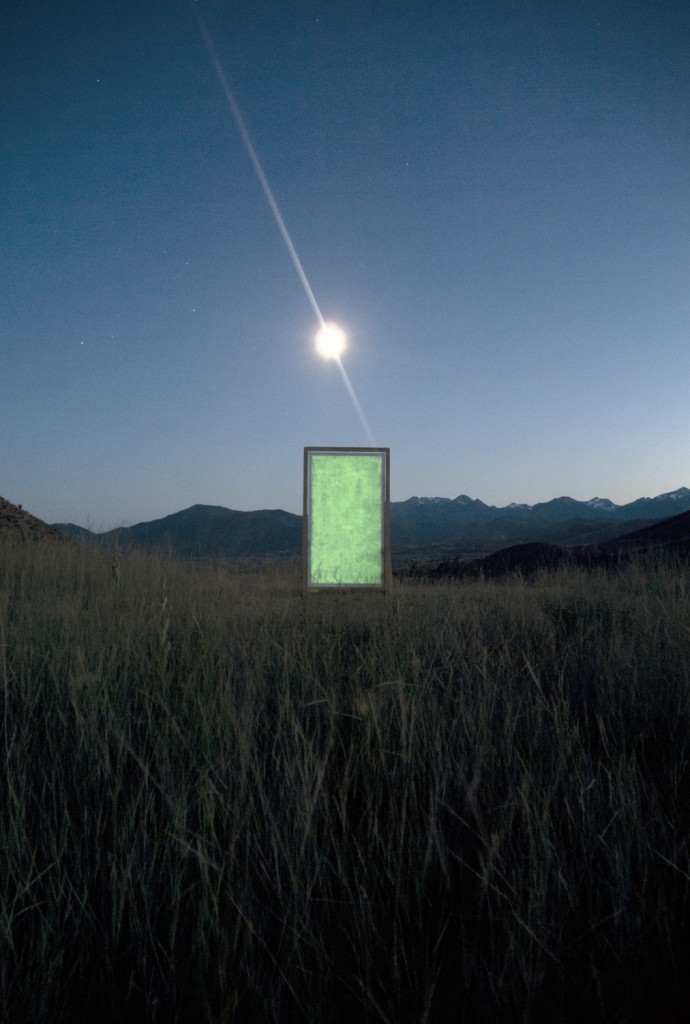

E non parlo solo delle installazioni — anche se a chiamarle “installazioni” mi sembra sempre di tradire qualcosa. Erano più simili a luoghi in cui lui, Luca, lasciava una parte del proprio ascolto. Come se spazio, materia e tempo, messi insieme da quella sua attenzione quasi affettuosa, si accorgessero all’improvviso di essere guardati. E rispondessero. Reagivano ai gesti del pubblico come organismi fatti di prospettive, e ogni movimento produceva una variazione, una piega temporanea del mondo.

Nei suoi lavori, arte e scienza non si incontravano per insegnare qualcosa, ma per rivelare ciò che solitamente restava invisibile. E questa postura, così radicale e così personale, lo aveva spinto in luoghi che sembravano impensabili quando tutto era iniziato: non solo nel territorio dei fisici e dei teorici, ma anche all’interno delle loro istituzioni più simboliche come il CERN e la NASA. Lo raccontava con la naturalezza di chi comunica un piccolo cambio di rotta, come se stesse solo allungando la strada per tornare a casa. E in effetti, per lui, dev’essere sembrato proprio così: un ritorno. Un ritrovarsi nel posto in cui la domanda e lo stupore coincidono.

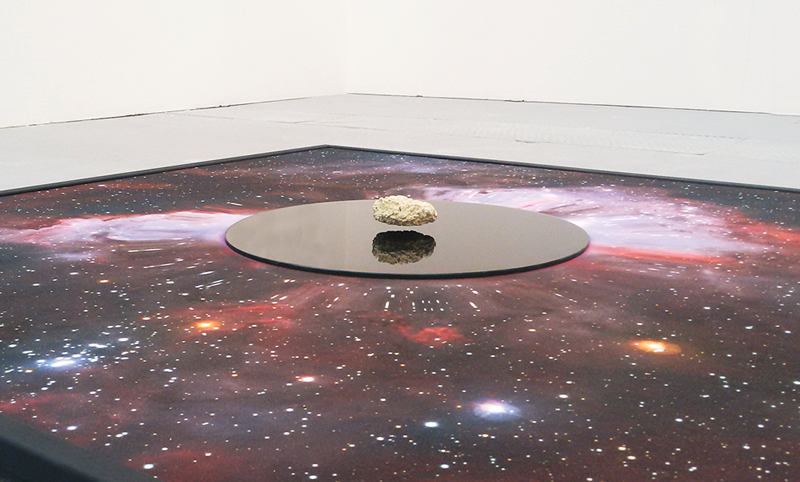

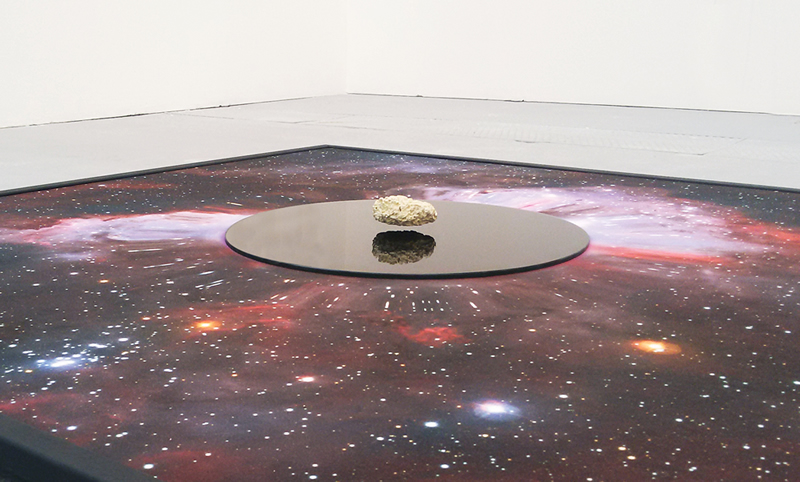

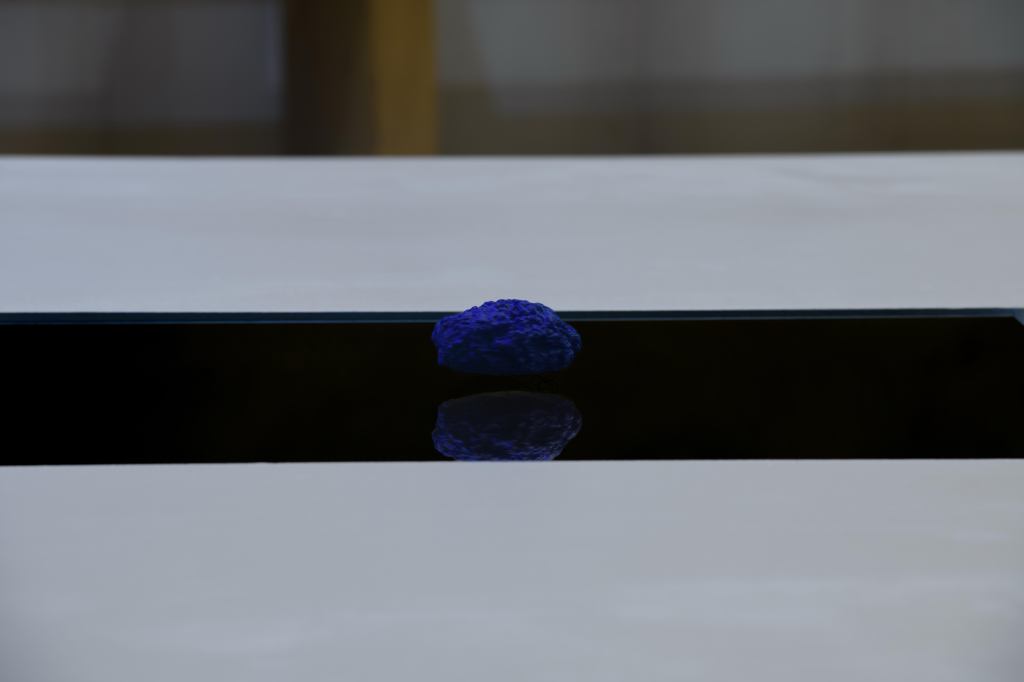

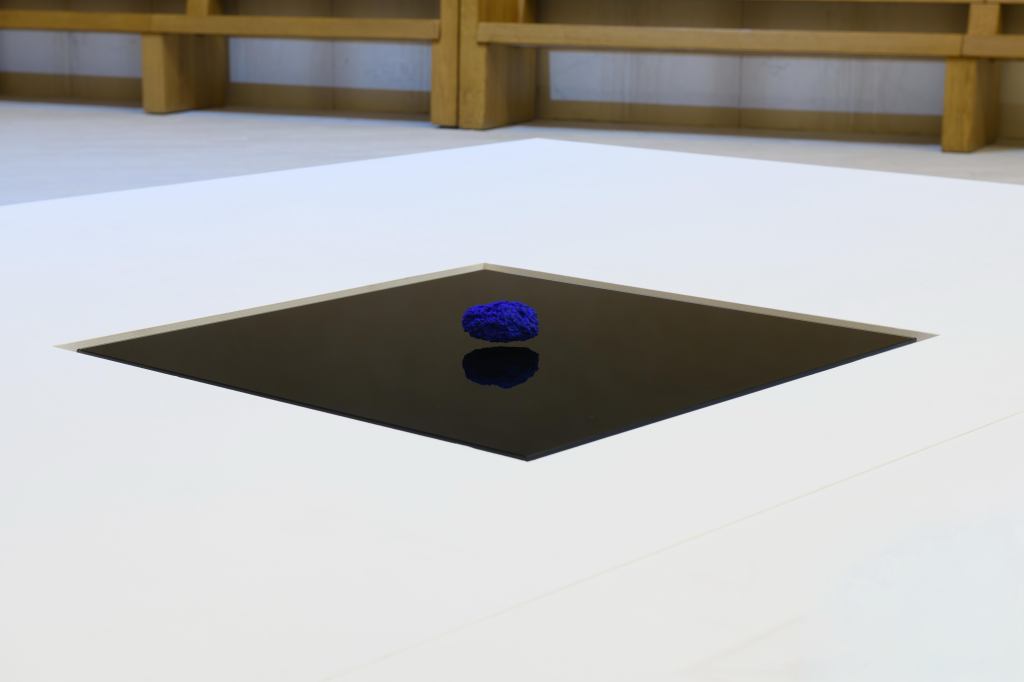

Allo stesso modo, la sua traiettoria lo aveva portato vicino anche ai grandi maestri dell’arte. Ed è proprio così che l’ho conosciuto anch’io. Durante la mostra Blu. I fondamenti dello spirito, vidi i suoi lavori accanto a quelli di Yves Klein e, prima ancora di sapere il suo nome, ebbi la sensazione — rara, ma inconfondibile — che quelle opere stessero tentando di dirmi qualcosa. Non un messaggio chiuso, ma un’apertura. La curatrice (Cristina Maiorano) aveva collocato l’Arkanian Mirror gomito a gomito con il mappamondo blu (La terre bleue, 1957) del grande maestro del Novecento. Se quest’ultimo, con quel globo, cancellava i confini politici e scioglieva le linee che usiamo per dividere il pianeta — ricordandoci che molte barriere sono invenzioni della mente — l’opera di Luca faceva qualcosa di analogo, ma andava oltre: non toccava i confini della Terra, ma i nostri. Il suo specchio non scioglieva mappe, ma percezioni. Rifletteva quello che avevamo davanti e, allo stesso tempo, quello che solitamente non vediamo: l’invisibile che ci circonda e che scorre accanto a noi come un fiume sotterraneo.

Se Klein liberava il mondo dai suoi confini, Luca liberava lo sguardo dai suoi limiti. Il primo semplificava, il secondo ampliava. E insieme, in modi diversi, aprivano la stessa porta: quella che conduce a ciò che resta quando il rumore scompare — un legame silenzioso, quasi cosmico, tra ciò che osserviamo e ciò che, in qualche modo, osserva noi.

© Blu. I Fondamenti dello Spirito. Ph. Mirco Magliocca

Un giorno gli chiesi: «Se la tua vita fosse un’equazione, quale sarebbe il termine mancante?»

Lui sorrise, come se la domanda avesse toccato un punto remoto della sua memoria, e rispose con la calma di chi ha già pensato a lungo a ciò che sta per dire: «Sto cercando un’equazione senza il tempo. Vorrei vedere tutto nello stesso istante. Non voglio trovare un’incognita, ma eliminare una variabile.»

Rimasi in silenzio. Pensai che quello che mi aveva descritto era praticamente il tesseratto di Interstellar: uno spazio in cui i momenti non si susseguono, ma convivono. Un’architettura narrativa che Christopher Nolan costruì insieme a Kip Thorne, il fisico che lo aiutò a dare una forma matematica e credibile a ciò che, altrimenti, sarebbe stato solo immaginazione. Con Luca, però, quella stessa idea non sembrava fantascienza. Sembrava un modo di stare al mondo. Un modo tutto suo, quieto e stranamente familiare.

«Ogni volta che tocchiamo il mondo» mi disse una volta «ogni penna, ogni maniglia, fa collassare mille possibilità in una sola. Vivere significa scegliere un mondo e rinunciare a tutti gli altri. È terribile e meraviglioso allo stesso tempo.»

Non servivano esempi, ma c’erano: le fotografie in cui sfida la gravità; le levitazioni elettromagnetiche; i dispositivi come Oracle; le sue incursioni tra musei, acceleratori di particelle e stanze virtuali. Tutto sembrava un tentativo — ostinato e lieve — di aprire una fessura nel presente, per mostrare che non è un punto, ma un ventaglio di possibilità simultanee, un mazzo di carte che il tempo mescola senza mai scoprire del tutto. Sarebbe bello, pensai allora, poterle vedere tutte insieme. Non in fila, ma in cerchio. Come se il tempo, per un istante soltanto, accettasse di non essere più una direzione, ma una casa.

© Blu. I Fondamenti dello Spirito. Ph. Mirco Magliocca

E se ripenso a Luca Pozzi, mi accorgo che non sto solo ricordando una biografia, ma una frequenza.

Un ritmo che continua a vibrare anche quando smetto di scriverne la storia.

Forse è per questo che la sua traiettoria non si chiude: perché non nasce per finire, ma per propagarsi. E alla fine, ciò che resta non è l’invenzione di un artista né la spiegazione di uno scienziato, ma qualcosa di molto più sottile: la prova che la realtà non è un monolite, ma un insieme di soluzioni possibili. Che ogni vita contiene equazioni inesatte, zone d’ombra, futuro in eccesso. Che siamo tutti un po’ come quel bambino che correva senza fermarsi, e che solo stando fermo — o fingendo di esserlo — riusciva a muovere i pensieri con una velocità maggiore della propria corsa.

Forse per questo, quando chiudo gli occhi e ripenso alla sua storia, non mi appare come un percorso lineare, ma come una figura tracciata nello spazio delle fasi: una spirale che torna sui suoi stessi punti senza mai coincidere davvero con essi.

E allora la conclusione non è una frase, ma un’onda.

Un punto interrogativo che non vuole diventare punto.

Una variabile che nessuno può ancora eliminare.

Un futuro che — inspiegabilmente — continua a farsi ricordare.

Luca Pozzi: Instagram | Sito web: www.lucapozzi.com

Courtesy dell’artista