Ci sono persone che arrivano al mondo con il destino già infilato tra le dita.

Letizia era una di queste. Solo che, nel suo caso, quel destino era un pennarello. O meglio, qualunque strumento capace di incidere una linea sul reale. Ed è surreale, se ci pensi, perché alla fine è vero un po’ per tutti: il destino non si apre davanti a noi come un sentiero già battuto, ma si disegna. Linea dopo linea. Con quel tratto fine e in apparenza fragile che, però, sembra sempre sapere dove andare. Proprio come un gatto che ritrova la via di casa attraversando vicoli mai visti prima.

Letizia non ricordava esattamente quando tutto ebbe inizio. Forse perché aveva cominciato a disegnare prima ancora che i ricordi imparassero di prendere forma. Sua madre la osservava dallo stipite della porta, in silenzio, con la tranquillità di chi riconosce una realtà evidente: sua figlia giocava con i pennarelli come se non potesse farne a meno.

«Meglio che disegni, almeno non combina guai» si diceva. Come se poi non avesse dovuto lavare tutto ciò che veniva involontariamente trasformato in una tavolozza — tavolo, polsi, muri, vestiti. Ma in fondo quel miscuglio di colori, caos e piccole fatiche domestiche era la prova silenziosa che qualcosa, nella vita della figlia, stava crescendo nella direzione giusta.

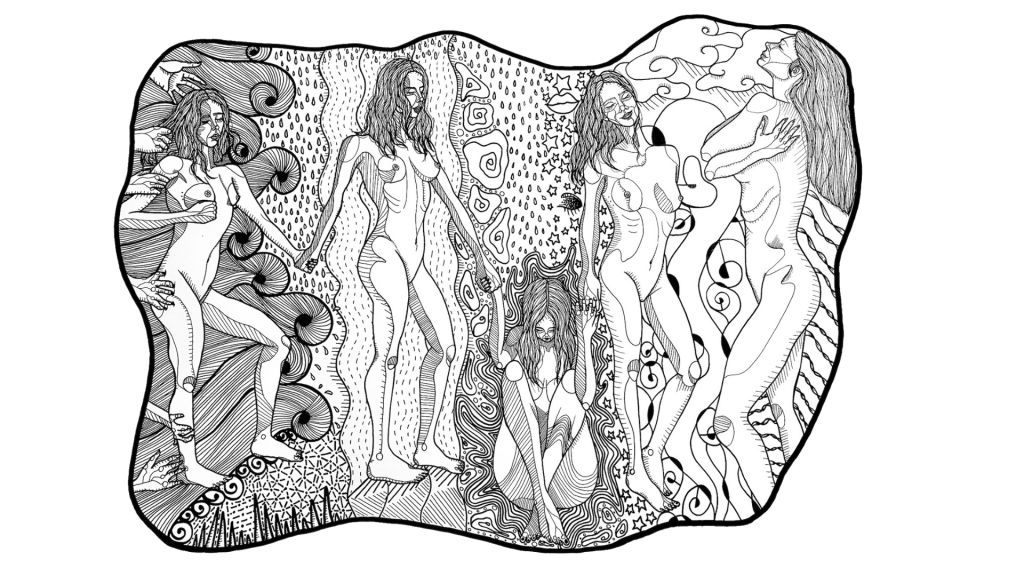

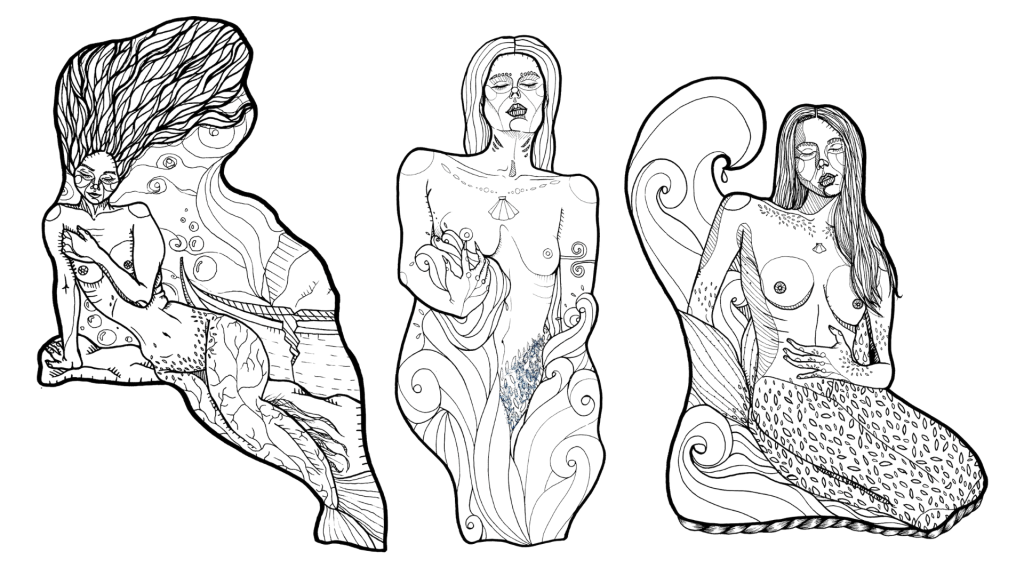

Così Letizia disegnava, seduta sul pavimento freddo della cucina, tra mattonelle irregolari che sembravano un cruciverba senza regole. Lei provava a completarlo con linee e cerchi, tratti e ricami, e da quegli incastri nascevano figure femminili che cercavano orizzonti nuovi, non soltanto gli argini del foglio. Nei suoi disegni comparivano sempre donne, con le loro gonne lunghe che sfioravano lo spazio come onde del mare, mani sottili che raccoglievano pensieri dispersi, volti venuti da un altrove silenzioso dove i giorni sembravano avere un ritmo diverso. Solo molti anni dopo capì ciò che allora percepiva appena, come un’eco lontana: quelle figure erano la stessa forza che abitava la sua casa — sua madre, le sue sorelle, tutte le presenze femminili che la vita le aveva cucito accanto. Senza saperlo, stava tracciando il passaggio segreto da cui proveniva. Un paesaggio che, linea dopo linea, l’avrebbe riportata sempre a casa. Viva. E ostinatamente fedele a quell’istinto sottile — lo stesso di quel gatto di prima — che ritrova la via del ritorno seguendo strade che nessuno aveva mai visto.

Da quel momento la vita di Letizia prese a muoversi come un fiume che conosceva già la sua strada: lenta, inevitabile, con deviazioni misteriose che sembravano trame di una ballata dimenticata.

All’Isola d’Elba — luogo in cui era nata — imparò che le donne, nella loro fragilità, hanno la stessa resistenza delle rocce levigate dal mare. Disegnarle, per lei, era un modo di ascoltare ciò che non veniva detto. Di dare voce a ciò che restava nel petto. Con le sorelle, in quei pomeriggi pieni di vento e sale, disegnare diventò un rito speciale: un segreto da bambine che provavano a capire il mondo senza parlare, lasciando alle matite il compito di tradurre ciò che non sapevano ancora nominare.

Pertanto, il liceo artistico fu un passaggio naturale, quasi inevitabile. Come quando una strada prosegue esattamente nella direzione in cui già ti spinge il cuore. Lì Letizia affinò lo sguardo, trovò un ritmo tutto suo, e coltivò la passione per la figura femminile che da sempre popolava i suoi fogli. Fu questo filo sottile a condurla al fashion design, al mondo della moda, dove le sue donne potevano finalmente muoversi, respirare. Abitare. E, a sua volta, fu proprio questo mondo a condurla a Milano. Una città precisa, verticale, che sembrava scolpita nel vetro. Nello specchio.

La attirò con la promessa di creare mondi indossabili, identità da cucire su misure invisibili.

Per un po’, a quella promessa, Letizia scelse di credere. Poi il fascino svanì, lasciando una realtà satura di rumore e aspettative. Il tipo di luogo in cui il tempo non scorre ma si accumula.

Perché Milano è così: non accoglie, misura. E la moda misura ancora di più.

La città chiedeva velocità, mentre Letizia cercava pause.

La moda voleva scintille, lei cercava una forma di verità.

Gli altri parlavano di perfezione, lei iniziava a intuire che l’errore aveva un suo respiro.

Perché quelli erano gli anni del perfezionismo: una presenza silenziosa che le stringeva i polmoni ogni volta che una linea sfuggiva al suo intento. Nel mondo a cui apparteneva — lucido, rapido, spesso impietoso — quel perfezionismo diventava una lente che ingrandiva tutto: dettagli, esitazioni, pensieri storti. Non era il talento a mancare, tutt’altro. Mancava l’aria. Lo spazio per respirare dentro un sistema che pretendeva più di quanto un cuore potesse offrire. Le giornate diventavano corse, le scadenze un metronomo senza pause. Letizia sentiva il mondo addosso: enorme e bellissimo, ma anche difficile, pesante, a tratti opprimente. E quando il peso cresceva, il tratto si irrigidiva, la creatività perdeva morbidezza, e il corpo diventava un’ombra che tentava di seguire una velocità estranea alla sua natura.

Così Letizia iniziò a perdersi.

Non di colpo, non con fragore, ma lentamente, con la discrezione di una stanza che si fa crepuscolo senza avvertire. L’aria resta immobile, le ombre avanzano con passo educato, e solo dopo ti accorgi che qualcosa ha cambiato direzione senza chiedere il permesso. Solo quando ti ritrovi al buio, non vedi più nulla e non sai bene dove sia l’interruttore della luce.

In quel periodo stava cercando di guarire le sue ferite, o almeno di dar loro un nome, un contorno, una forma che non facesse più così male al tatto. Aveva attraversato una relazione che l’aveva consumata lentamente, come un incendio silenzioso che scalda i muri ma svuota la mente. In un’illustrazione di quei giorni si era immaginata a settant’anni, con il corpo cucito e ricucito, punto dopo punto, come si rammendano gli inganni. «75 anni son passati e ti porto sulla pelle» aveva scritto. In quel disegno c’era tutto: il letto sfatto alle sue spalle, l’intimità evaporata, e quel brivido minimo di autostima che l’amore sbagliato concede solo quando vuole farsi perdonare. Era stato un amore difficile, di quelli che consumano piano, come una candela che finisce l’aria prima ancora di sciogliersi.

In quel vuoto d’aria non c’era solo dolore: c’era una verità che iniziava a farsi strada, lieve ma con vigore. Letizia aveva passato anni a ricucirsi addosso tutto, anche ciò che non le apparteneva più.

E quelle stesse ferite, trasformate in linee e in disegni, cominciavano a mostrarle quanto fosse stata severa con se stessa, quanto ogni imperfezione le sembrasse una colpa, un taglio fuori posto.

Fu allora che comprese qualcosa di disarmante nella sua semplicità, come una porta spalancata dove prima vedeva solo un muro: non poteva continuare a tradire ciò che le dava respiro. Così fece un passo indietro, o forse avanti, verso se stessa: la bambina con il pennarello stretto tra le dita, la donna che aveva lasciato in disparte la propria voce per parlare la lingua degli altri. Anche se non l’aveva mai capita. Il mondo l’aveva consumata, strato dopo strato, ma il disegno — fedele al suo ritmo — l’avrebbe riportata a casa.

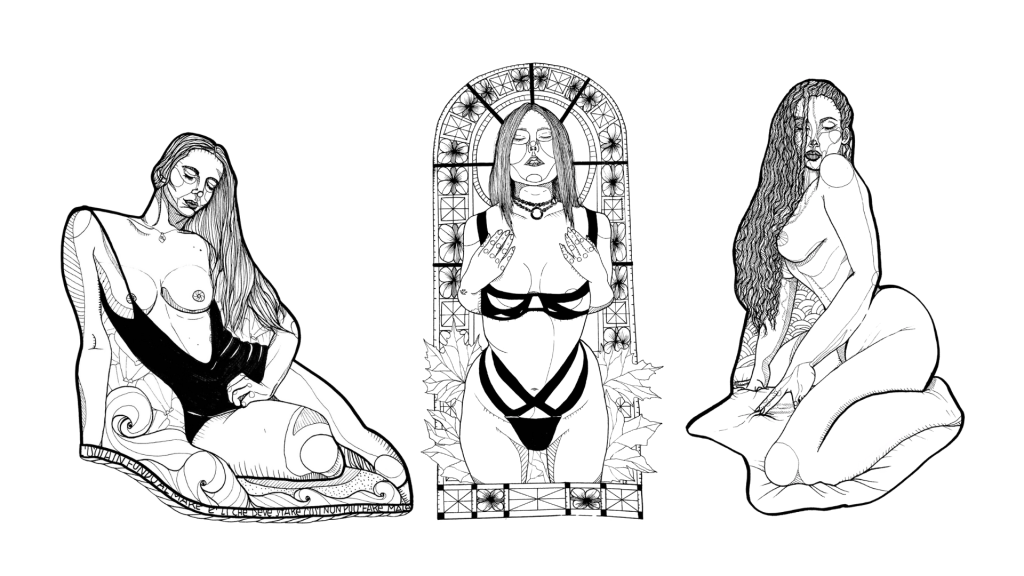

Era come infilarsi sotto una coperta rimasta tiepida nonostante gli anni. Letizia riprese i pennarelli e ricominciò da sé. Disegnando il proprio corpo, scoprì un modo nuovo di guardarsi: non più come un compito da valutare, ma come una presenza che respira. Linea dopo linea scoprì che, se ci si concede lo spazio per osservare tutto — la fragilità, la forza, la dolcezza, l’ombra — allora l’amore per sé non va costruito: emerge. Le apparteneva già, era solo rimasto in silenzio. Quando iniziò a volersi un po’ più bene, quasi senza volerlo cominciò anche a cercare altre donne da ritrarre. Come se quel gesto che le aveva rimesso insieme i bordi potesse allungarsi oltre la sua pelle e raggiungere qualcun’altra. Sperava, con pudore, di offrire lo stesso dono ricevuto: la possibilità di vedersi intere.

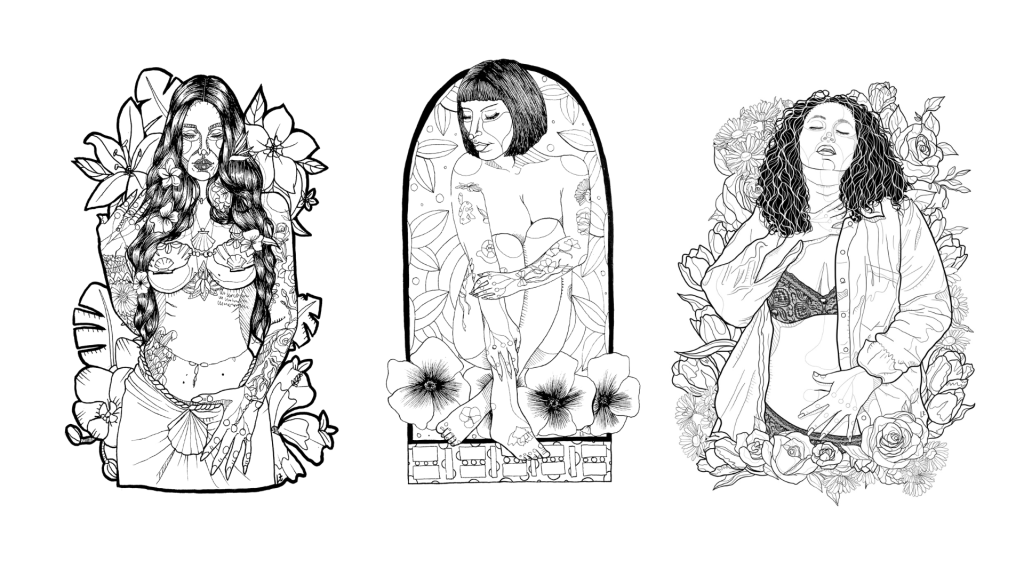

Durante il lockdown Letizia iniziò a postare i suoi ritratti con una costanza nuova. Cercava modelle. E le donne arrivavano con una naturalezza sorprendente, come se la conoscessero da sempre. Nessuna diffidenza, nessun filtro: la accoglievano come si accoglie una sorella distante, una confidente che sa ascoltare senza fare domande. Forse perché sentivano che Letizia non voleva renderle perfette: cercava la loro verità, qualsiasi forma avesse. E quando impari a riconoscerti per intero — con le crepe, i nodi, la forza che non sapevi di avere — allora l’autostima smette di essere un progetto da mettere in cantiere. Torna a essere una radice che ti sostiene, silenziosa, ma impossibile da estirpare.

Nelle sue linee qualcuno vedeva Klimt, qualcun altro Manara. C’erano ombre di Frida Kahlo, di Gauguin, persino un’eco sottile di Munch. Letizia non li cercava, nemmeno avrebbe saputo imitarli. Però la rassicurava il pensiero che il suo tratto potesse parlare una lingua antica, qualcosa che somigliava a una canzone che avevi dimenticato di sapere a memoria. E se il blocco creativo arrivava, ormai ne riconosceva la causa: accadeva ogni volta che si allontanava da sé, quando lasciava che il disegno diventasse un dovere, un gesto rivolto più allo sguardo altrui che al proprio respiro. Bastava tornare al centro, al punto esatto da cui tutto aveva iniziato a muoversi, perché la linea ricominciasse a scorrere senza chiedere permesso.

«Datti tregua» le ricordava la terapeuta.

E questa volta Letizia sentiva davvero di potersela dare. Allora leggeva. Il Maestro e Margherita era la sua tana segreta, il luogo in cui si rifugiava quando il mondo diventava troppo duro agli angoli. Le piacevano le storie vere, soprattutto quelle che inciampavano nel surreale senza smarrire la bussola. Non aveva difficoltà a scivolare nel fantasy: per lei era come entrare in un sogno di cui non ricordi l’inizio, ma che ti accoglie lo stesso, come se ti conoscesse da sempre.

Nel suo taccuino dei desideri custodiva una lista minuta di progetti: illustrare libri, creare una graphic novel, forse aprire un laboratorio di abiti su misura che profumassero di seta nuova e matite temperate. Ogni volta che la vita sembrava troppo stretta, tornava a quella lista come si torna a una mappa un po’ sgualcita ma ancora affidabile.

E se un giorno avesse scritto un libro tutto suo, sapeva già il titolo: L’arte di amarsi. Immaginava una protagonista che, alla fine, riusciva a volersi bene per davvero. Un finale essenziale, senza clamori. Eppure inevitabile. Forse perché quel finale, in fondo, era il suo.

Prima di offrirla alle altre donne, quell’arte di amarsi l’aveva dovuta ricomporre dentro di sé, con la lentezza e la precisione di un abito cucito a mano. E quando finalmente capì che ogni corpo è un racconto — anche il suo — decise di condividere quella scoperta. Non come una verità assoluta, ma come un invito gentile. Da quel momento, ogni suo ritratto diventò una promessa silenziosa: ti guardo con occhi nuovi, così che tu possa imparare a fare lo stesso.

Eppure, nei suoi disegni gli occhi restavano sempre chiusi. Perché per amarsi, credeva, bisogna guardarsi dentro. Era il suo piccolo segnale: ascoltare il rumore discreto che facciamo quando non stiamo performando per nessuno, quando siamo soltanto ciò che siamo. Entrare in quel punto interno dove la voce non mente.

Questo accadeva in tutti i ritratti, tranne uno: quello che fece a sé stessa con suo marito. Nel disegno, lui aveva gli occhi aperti. La guardava senza pretesa, come si osserva qualcosa che non si vuole possedere ma comprendere. E Letizia, con lui, si sentì vista per la prima volta. Non interpretata. Non corretta. Vista davvero. E si domandò se forse l’amore, quello vero, fosse proprio questo: qualcuno che non ti chiede di diventare nuova, ma ti accompagna mentre torni a essere te stessa.

Era quello che, in fondo, Letizia voleva fare con la sua arte. Non salvare nessuno, non indicare direzioni. Solo accompagnare altre donne nel silenzioso viaggio verso sé stesse, come una piccola lanterna accesa lasciata sul davanzale perché, tornando, possano riconoscere la propria luce.

Voleva solo amare.

Letizia Zuffi | Instagram