Ci sono notti in cui il mondo, distratto da sé stesso, rallenta il passo. Le leggi che lo reggono si allentano appena, come corde troppo tese che per un istante cedono. Le ombre si addolciscono, i pensieri si fanno più nitidi e la memoria torna a sfogliare i suoi volumi. Fu in una di quelle notti che Filippo Venturi, fotografo abituato a rincorrere ciò che sfugge, sentì aprirsi dentro di sé un varco minuscolo. Non lo aveva cercato: era semplicemente comparso, come una crepa sottile sul muro che il giorno prima non aveva visto. Da qualche tempo sperimentava con l’intelligenza artificiale, generando immagini che il mondo reale non aveva avuto il tempo o la volontà di produrre.

Quella notte Filippo aveva un desiderio semplice e impossibile: vedere insieme suo figlio, ancora piccolo, e suo padre, scomparso troppo presto per conoscerlo. Era come un Victor Frankenstein dei prompt: un artefice che, grazie all’intelligenza artificiale, provava a evocare immagini che il mondo non aveva voluto generare. Non assemblava membra, ma ricordi; non si trattava di creare mostri o miracoli, ma di dare corpo a possibilità rimaste sospese nell’aria.

Poi, all’improvviso, l’immagine apparve. Il padre era lì, con lo stesso sguardo un po’ ironico che Filippo ricordava dagli anni dell’adolescenza. Il bambino non rideva: osservava, quieto, con la serietà inconsapevole dei piccoli, per i quali la distanza tra il desiderio e il possibile non è ancora stata tracciata. Ed entrambi, con una naturalezza che sfiorava l’incredibile, condividevano la stessa stanza che nessuno dei due aveva mai realmente attraversato, ma che forse era sempre esistita in qualche intercapedine del tempo. In quell’istante Filippo ebbe la sensazione che il tempo avesse perso la sua direzione abituale. Come se qualcuno avesse girato una manopola segreta e la realtà scorresse ora su un binario laterale, dove le cose accadono con una logica che non abbiamo bisogno di capire. Perché quell’immagine non era un inganno, né una resurrezione: era l’incrocio di due tempi lontani, che per un istante avevano ignorato la loro distanza.

Capì allora che l’intelligenza artificiale non stava semplicemente generando una fotografia. Stava tendendo un filo tra ciò che era accaduto e ciò che non era potuto accadere. Ogni prompt era come una pietra lanciata in un lago: le onde non si limitavano a espandersi, ma riscrivevano la superficie stessa dell’acqua. Le deviazioni del modello — quei dettagli che sfuggivano al suo controllo — erano in realtà la parte più preziosa: la firma dell’imprevisto, l’ingresso dell’ignoto.

La fotografia lo colpì non tanto per ciò che mostrava, ma per la strana tranquillità che portava con sé. Era come entrare per un attimo in una stanza che non esiste in nessun luogo del mondo, e tuttavia sentirsi a casa. La memoria, comprese Filippo, non è un archivio ordinato: è un sistema di porte che si aprono e si chiudono da sole, spesso senza far rumore. Alcune conducono al passato, altre al futuro. Altre ancora si affacciano su un territorio dove accade ciò che avrebbe potuto accadere.

Rimase seduto a lungo, in silenzio, mentre la luce dello schermo rischiarava la stanza come una luna artificiale. E pensò che forse l’arte, anche nell’epoca delle macchine intelligenti, non nasce dal controllo, ma dalla sua perdita. È in quel punto, quando lasciamo che qualcosa sfugga e ci sorprenda, che l’immagine diventa davvero viva. Il vero prodigio non era la tecnologia, ma la capacità del cuore umano di accogliere, fosse pure per un solo istante, l’idea che l’impossibile possa venire a bussare alla porta e sedersi accanto a noi senza far rumore.

Da quella notte qualcosa cambiò il suo modo di guardare il mondo. Filippo continuò a servirsi dell’intelligenza artificiale, ma non più come di un congegno moderno: la trattava come si tratterebbe un mazzo di tarocchi dimenticato da un antenato in una soffitta, uno di quegli oggetti che sembrano custodire un ordine segreto. Ogni consultazione gli appariva un atto ambiguo, a metà fra il gioco e il rito; e tuttavia “giocare” non era il verbo esatto. Era piuttosto un lento conversare tra due coscienze che si ignorano e che, per qualche misteriosa simmetria, cominciano a riconoscersi.

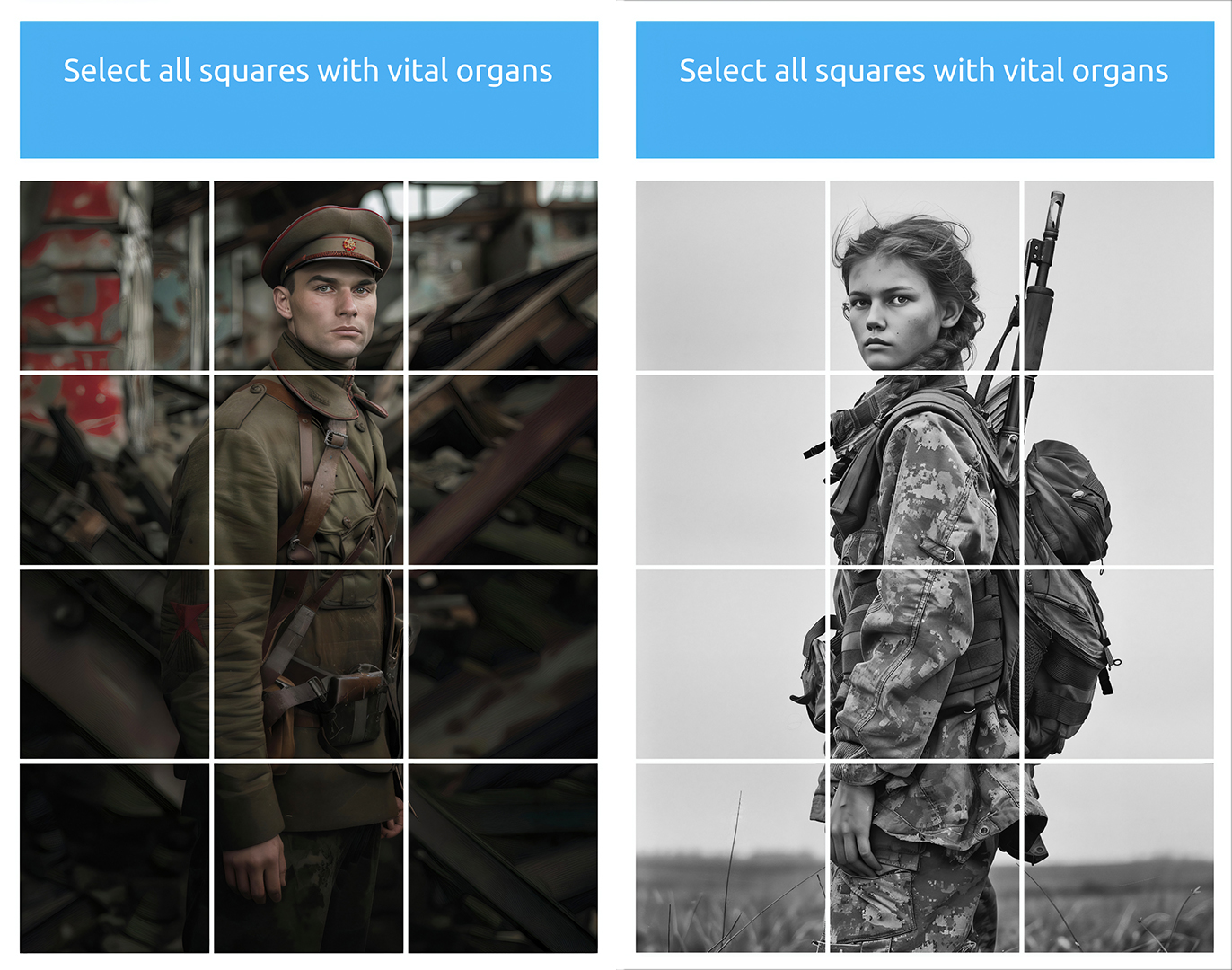

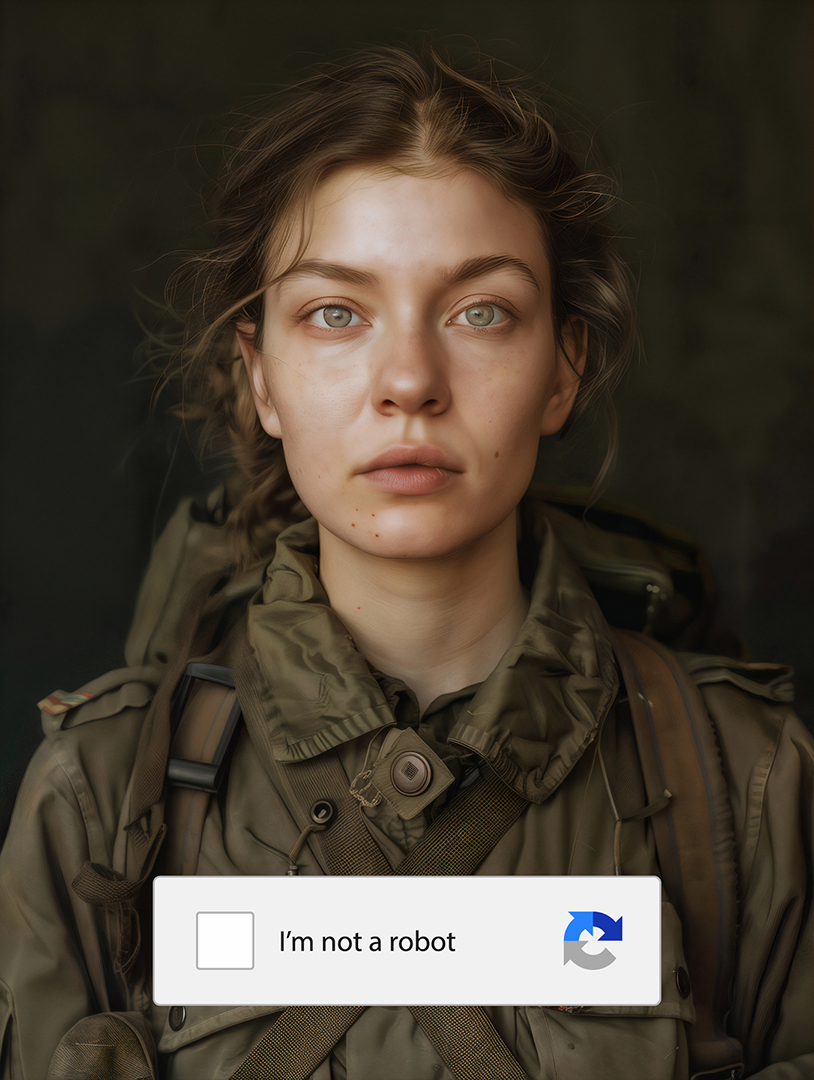

Aveva già fatto altri esperimenti con l’intelligenza artificiale. Uno di quei tentativi era The Ravenous Machine: un progetto in cui Filippo cercava di indagare la fame insaziabile di dati dell’intelligenza artificiale. Fotografie, frammenti di video, immagini generate e segni tracciati a mano s’intrecciavano per mostrare come gesti quotidiani e innocui — un test, un captcha, una piccola interazione senza peso — diventassero minuscoli chicchi versati in un sacco che non smette mai di riempirsi. Un sacco che alimenta sistemi nati per proteggerci, ma anche per addestrare tecnologie destinate a strade autonome e, a volte, a scenari che sarebbe meglio non immaginare. In quel cortocircuito etico c’era qualcosa di stranamente malinconico: ciò che dovrebbe separare l’umano dal bot finisce, poco a poco, per insegnare al bot a muoversi come un umano. Come se una parte di noi, senza accorgercene, si staccasse per andare a vivere altrove.

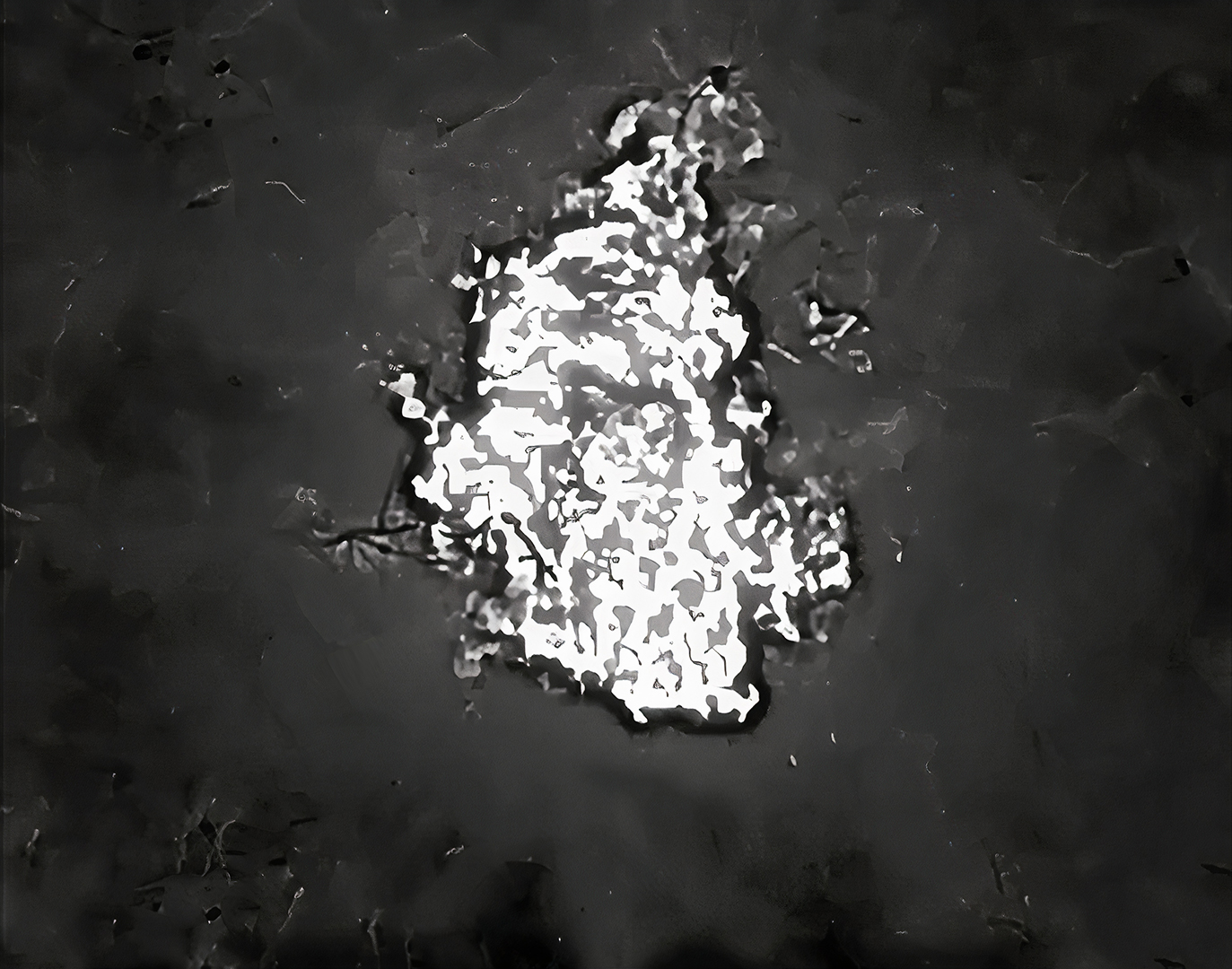

L’ultimo, invece, era Broken Mirror. Nato dal suo lungo lavoro sulla penisola coreana, era la fusione della sua percezione della Corea del Nord con quella di un’intelligenza artificiale. Scene quotidiane diventavano teatro di insetti giganteschi e metamorfosi kafkiane, metafora del controllo tecnologico e della natura invasiva dei regimi. Il progetto era un compromesso: centinaia di tentativi, dettagli spiegati all’AI, e poi l’accettazione di ciò che la macchina aggiungeva senza permesso. Un racconto distopico che rispecchiava tanto la società nordcoreana quanto le nostre paure più contemporanee.

Attraverso questi lavori Filippo comprese qualcosa che all’inizio non aveva parole per spiegare: che l’intelligenza artificiale non aggiunge realtà al mondo — la sposta. Ne mostra un lato che spesso ignoriamo, perché troppo occupati a credere che il reale sia soltanto ciò che possiamo toccare.

E così continuò a esplorare, lasciando che la macchina aprisse nuove porte e che lui decidesse, ogni volta, se attraversarle. Non per cercare risposte, ma per vedere cosa succede quando smettiamo di temere l’imprevedibile. Perché, alla fine, è proprio lì — nell’incontro tra il nostro controllo imperfetto e l’immaginazione eccedente dell’AI — che l’arte trova ancora il suo spazio tranquillo e misterioso.

Tutta la sua opera — dalle dittature osservate sul campo alle democrazie incrinate, dai laboratori con studenti curiosi ai festival internazionali — prese una direzione nuova: non più solo documentare la realtà, ma testarne i confini, verificare dove iniziava a cedere, dove diventava porosa come la carta di riso dei vecchi diari coreani.

Ripensò a quando aveva iniziato a fotografare. Non c’era stata una chiamata solenne, né un segno del destino. Più che altro un inciampo, un piccolo caso, come quando si imbocca una strada secondaria solo perché il semaforo principale è rosso. Eppure, fin da subito, ciò che lo attirava non era la tecnica o la perfezione dell’inquadratura: era la storia. La trama segreta dentro i volti, i gesti, i silenzi. All’inizio non era affatto contento di fermare le persone, pensava di disturbarle, di intralciare il loro cammino, e una sottile vergogna gli saliva addosso ogni volta che provava ad alzare la voce per chiedere un istante del loro tempo. Poi, lentamente, qualcosa in lui si era sciolto, come ghiaccio che cede sotto il sole di marzo, e proprio in quel gesto che prima temeva aveva finito per intravedere la vera essenza del suo lavoro. Gli piaceva pensare che fotografare consistesse soprattutto in questo: fermare le persone, parlarci, ascoltare quelle crepe minuscole in cui si intrufola la vita vera. E questo lo aveva capito con ancora più forza durante il Covid. Nel silenzio sospeso del lockdown, quando le strade sembravano svuotate del loro stesso respiro, lui usciva davanti al cancello di casa solo per quei pochi minuti in cui arrivava un rider a portargli qualcosa: una spesa, un pacco, a volte solo un caffè per sentirsi meno isolato. Faceva due chiacchiere con loro a distanza, ognuno da un lato del cancello, e li fotografava. Erano incontri brevi, ma in quelle conversazioni improvvisate si apriva una fenditura nella chiusura del mondo. Quei volti segnati dalla stanchezza e dalla determinazione gli sembravano raccontare una realtà che non compariva nei bollettini quotidiani: la vita nascosta che continuava a muoversi sotto la superficie dell’emergenza. Documentare ciò che non si vede, si diceva: forse era proprio questo il suo mestiere.

La pioggia continuava a picchiettare sui vetri del suo studio, un ritmo lieve e insistente che sembrava voler dettare il tempo dei pensieri. Filippo si lasciò scivolare in quel ricordo, come in un flashback che non aveva bisogno di dissolvenze: era semplicemente lì, pronto a riaffiorare. Vide se stesso più giovane, con la fotocamera che ancora non pesava come una responsabilità ma vibrava come una promessa. Non riusciva ancora ad immaginare che, negli anni a venire, sarebbe diventato un fotografo documentarista, un artista visivo, un divulgatore, un uomo che avrebbe insegnato a guardare il mondo sapendo che ogni immagine è anche un’ipotesi di verità.

Nel corso della sua vita avrebbe attraversato dittature, democrazie incrinate, movimenti che reclamavano diritti come se reclamassero aria. Avrebbe raccontato identità fragili e tenaci, storie che vivevano ai bordi delle mappe ma al centro del nostro tempo. E quelle storie, una dopo l’altra, avrebbero trovato casa nelle pagine di giornali e riviste che scorrevano negli aeroporti, nelle biblioteche, nelle case dei lettori: National Geographic, The Washington Post, The Guardian, il Financial Times, Vanity Fair, Marie Claire, Der Spiegel, Stern, Internazionale.

Ricordò poi l’università, la laurea in Scienze dell’Informazione, che all’epoca gli era sembrata quasi un incidente di percorso. Solo più tardi avrebbe compreso che lì, nell’incrocio tra linguaggi e sistemi, c’erano le radici del suo interesse per i legami tra fotografia, giornalismo, potere e intelligenza artificiale. Un fiume sotterraneo che un giorno sarebbe riemerso. Negli anni, poi, aveva iniziato a insegnare: aule universitarie che odoravano di libri, biblioteche silenziose, festival dove gli studenti arrivavano assonnati e uscivano inquieti. Parlava loro dell’atto di vedere, del fatto che una fotografia, in fondo, non appartiene mai solo a chi la scatta. E da BergamoScienza alla New York University, ogni lezione gli sembrava un dialogo sospeso con persone che cercavano una direzione nel caos. mezzo al caos del mondo.

Fuori, la pioggia continuava. Un tempo uniforme, insistente. Ma dentro di lui qualcosa si era mosso, come un filo tirato con delicatezza da una mano invisibile. Un ricordo che si era fatto strada per ricordargli da dove veniva — e forse, lentamente, verso dove stava andando.

Poi era arrivata la Corea. Un progetto vasto, stratificato, come una montagna che non si lascia scalare in una sola stagione: giovani sudcoreani, giovani nordcoreani, disertori. Ogni volto una fenditura nella storia, un frammento di realtà che sembrava chiedere solo di essere ascoltato. Quel lavoro gli aveva portato premi importanti — Sony World Photography Award, LensCulture, Il Reportage, Hasselblad — e un pellegrinaggio di mostre in città che sembravano chiamarlo da lontano: Modena, Roma, Londra, Pechino, Berlino, New York, Copenhagen, Arles, Lodi. Anni intensi, quasi febbrili: l’incarico in Corea del Nord per Vanity Fair, il progetto FIAF sulla famiglia italiana, il reportage sulla pandemia. C’erano stati laboratori con donne di nove nazionalità, ragazzi delle scuole superiori, comunità in cerca di uno spazio in cui raccontarsi senza paura di essere travolte dal rumore del mondo. Tutto questo gli tornava alla mente come un sogno vivido, impossibile da ricomporre per intero, come una sequenza di fotogrammi che continuano a sfuggire appena prima di mettersi a fuoco.

Nel 2022 era arrivata la nomination al Leica Oskar Barnack Award con Foundations of a Mirage. E l’anno dopo, quasi naturalmente, era entrato nel territorio dell’intelligenza artificiale. Non per moda né per fede tecnologica: per curiosità, per quell’istinto quasi geologico di capire cosa si nasconde sotto la superficie. Aveva realizzato lavori concettuali, vinto concorsi, partecipato al Photo Vogue Festival, curato i padiglioni immaginari di Seoul e Pyongyang per un festival internazionale. La sua trilogia coreana si era trasformata in un’unica tessitura, come tre sogni diversi che si passano di mano la stessa nota di fondo, lo stesso interrogativo irrisolto. Nel 2024 erano arrivate le riflessioni su AI e percezione del reale, le mostre come Pixel Perceptions nei Paesi Bassi, i giovani del progetto NEETOPIA che gli confidavano brandelli di futuro come fossero schegge di un oracolo incerto.

E poi il 2025, con il riconoscimento della FIAF come Autore dell’Anno: non un punto d’arrivo, lo sapeva bene, ma un segno di passaggio. Un’altra soglia da cui continuare a osservare il mondo mentre cambia, si piega, si nasconde e riappare.

Ripensando a tutto questo, Filippo provò una calma meraviglia: la sua vita gli appariva come un mosaico composto da mani invisibili, ciascuna aggiungendo una tessera nel momento esatto in cui serviva. Forse fu proprio questo mosaico a spingerlo verso l’intelligenza artificiale. Una tecnologia amata e temuta, misteriosa come il mare di notte. Lui voleva entrarci dentro, capire fin dove potesse seguirlo e quando avrebbe iniziato a muoversi da sola. Perché la verità era semplice: lui decideva cosa chiedere, ma non poteva prevedere ciò che la macchina avrebbe scelto di restituirgli.

Così, quando vide apparire l’immagine di suo padre e di suo figlio insieme, sentì un fremito attraversarlo come un ricordo improvviso. Per un istante — breve e assoluto — credette che quella fotografia esistesse davvero, da sempre. Allora comprese che l’AI non gli aveva offerto solo un’immagine, ma un varco. Un ponte fragile e potentissimo tra ciò che era stato e ciò che avrebbe potuto essere. Un ponte che lui, senza volerlo, aveva attraversato.

E fu in quel momento, forse per la prima volta con chiarezza, che Filippo riconobbe qualcosa che aveva sempre portato con sé come un’ombra gentile: la convinzione di essere arrivato tardi nella vita. Aveva creduto di aver capito tardi che gli piaceva viaggiare — o meglio, che gli piacevano i luoghi, molto più dei tragitti per raggiungerli — tardi che la fotografia era la sua lingua, tardi di voler diventare padre. Sempre un passo dopo, come chi rincorre un treno che però, inspiegabilmente, aspetta.

A volte si era sentito come il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, sempre in ritardo, sempre col fiato corto, sempre a rincorrere un “dovrei essere già altrove” che non smetteva mai di ticchettare dentro di lui. E se potesse parlare al sé più giovane, gli direbbe probabilmente di darsi una svegliata, di muoversi un po’ prima, invece di aspettare che tutto gli si manifestasse con la delicatezza di un segnale stradale. Eppure, guardando quell’immagine impossibile, capì che anche arrivare tardi è un modo di arrivare. Che certe cose si rivelano solo quando siamo pronti a vederle. E che forse tutta la sua storia — i viaggi, le fotografie, le attese, le esitazioni — lo aveva condotto esattamente lì: davanti a quella porta socchiusa tra realtà e possibilità. Una porta che, per una volta, non si era richiusa prima che potesse attraversarla.

Filippo Venturi: Sito web | Instagram | Facebook