Si dice che, almeno una volta, ognuno debba scendere nel proprio Inferno.

Non per abitarlo, ma per riconoscerlo quando torna a farsi sentire, come si riconosce l’odore della pioggia prima che cada. È un viaggio che nessuno programma davvero: accade, semplicemente, quando il mondo interiore decide di inclinarsi.

Orfeo, il cantore tessalico, questo lo capì prima degli altri.

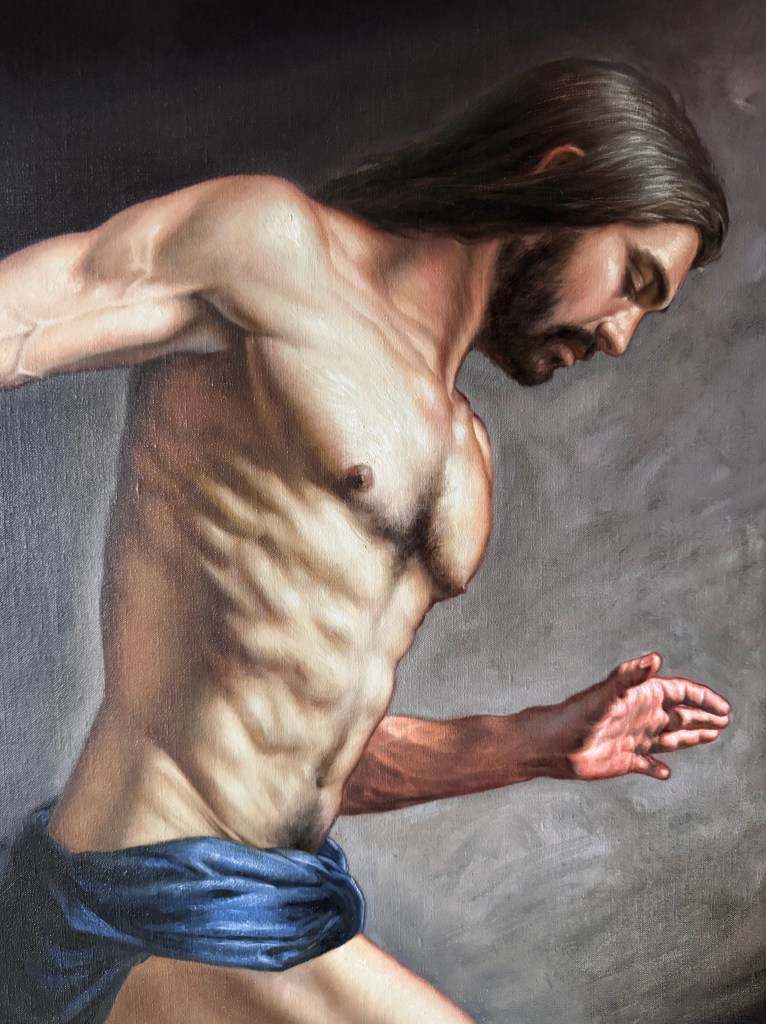

Alcuni narrano che nella sua discesa non camminò normalmente, bensì divorò il sentiero senza masticare i passi. Come se il mondo attorno fosse sprofondato in un’altra dimensione e la discesa non fosse un luogo, ma un tempo liquido che si richiudeva dietro di lui.

Altri ricordano che, in quel viaggio, comprese due verità speculari come le facce opposte dello stesso obolo: Euridice era morta; lui, invece, no. Ma questa rivelazione, anziché offrirgli un appiglio, gli aderì alla pelle come una patina vischiosa. Non fu un pensiero: fu una sostanza. Un enigma che sembrava avvitarsi su sé stesso, senza consentirgli né un approdo né una fuga.

Perché Orfeo, nel suo dolore, non stava semplicemente provando un sentimento: stava vivendo una forma di simbiosi. Tra il suo cuore e la ferita non esisteva più confine; erano diventati un unico ecosistema, in cui l’uno alimentava l’altra. La sofferenza non era più una condizione passeggera, ma un continente personale, una geografia muta e segreta di cui conosceva ogni insenatura. Lì si muoveva con la naturalezza di chi ha dimenticato il proprio luogo d’origine.

Voltarsi — pensò — avrebbe significato assumersi finalmente il peso della propria sopravvivenza. E sopravvivere, per quanto fosse un fatto apparentemente semplice, comportava un’ammissione intollerabile: riconoscere l’irrimediabile distanza tra un uomo ancora vivo e una donna che apparteneva ormai all’ombra. Tra il respiro e la sua assenza. Tra la carne e il ricordo. Un abisso che nessuna canzone, per quanto perfetta, poteva colmare. E forse fu proprio in quella consapevolezza, più che nella perdita stessa, che Orfeo sentì il mondo inclinarsi di nuovo..

Eppure ogni mito, come ogni sogno che si rispetti, custodisce un punto segreto in cui il destino cambia direzione. Non è mai un punto clamoroso, somiglia piuttosto all’attimo in cui una foglia si stacca dall’albero senza fare rumore e, per un istante, l’aria sembra sospendersi per assistere alla sua caduta. Per Orfeo quel punto fu un sussurro interiore, un’improvvisa intuizione, fragile come un fiammifero acceso nel vento: il dolore non è un’ombra che si allontana, ma un guardiano che chiede di essere affrontato. Solo chiamando per nome l’orrore si può attraversarne la soglia; solo sostenendone lo sguardo se ne può allentare la morsa. E così si voltò.

Il gesto fu minuscolo come un respiro e immenso come un crollo. Euridice svanì — o forse tornò semplicemente al luogo che l’attendeva —, ma con lei si dissolse anche l’ingorgo antico che gli premeva sul petto. La simbiosi svanì, la ferita restò. Eppure, per la prima volta, quella ferita era sua, non più un territorio condiviso con l’ombra di un’assenza. In quel perderla definitivamente, Orfeo intuì la verità più luminosa e più dolorosa che un uomo possa sostenere: era vivo.

E la vita, come i miti che cercano invano di contenerla, è fatta di separazioni che sanno brillare quanto le unioni, di distacchi che illuminano ciò che abbiamo avuto almeno quanto le presenze che l’hanno reso possibile.

Così anche noi, architetti inconsapevoli di labirinti interiori, siamo accompagnati da un Orfeo che trema nel buio e da un’Euridice che si allontana nel momento stesso in cui cerchiamo di trattenerla.

Ogni persona che attraversa la nostra esistenza — sia essa un amore, un amico, un maestro, o anche un incontro fugace in una caffetteria dove non torneremo mai più — è irripetibile: lascia sempre qualcosa di sé e porta via un poco di noi.

Alcuni si portano via molto, forse troppo. Ma non esiste nessuno, davvero nessuno, che non abbia lasciato nulla: anche le presenze più fugaci imprimono una variazione, magari minuscola, ma sufficiente a cambiare la forma del nostro paesaggio emotivo. Come il tocco lieve di un dito sull’acqua che, pur delicato, genera una serie di cerchi destinati a propagarsi ben oltre il punto in cui sono nati.

E alla fine, sono proprio quei cerchi a dare vita al lago che siamo. Perché la memoria emotiva non nasce dal ricordo del gesto che ci ha sfiorati, ma dal movimento che ha lasciato dentro di noi: l’acqua non conserva il dito, conserva la vibrazione.

A volte ciò che davvero pesa nel cuore non è la presenza in sé, ma l’emozione dell’assenza — quella vibrazione sottile che ci attraversa quando pensiamo a qualcuno che non c’è più e che, più di qualsiasi immagine nitida, ci conferma che un legame è esistito. È la stessa vibrazione dei cerchi sull’acqua: il gesto che li ha generati è svanito, eppure il suo effetto continua a espandersi, ostinato, come se rifiutasse di farsi catturare dal tempo. Forse è proprio questa la piccola vittoria concessa agli esseri umani contro l’erosione dei giorni: saper riconoscere, nel vuoto che rimane, la testimonianza indiscutibile del nostro passaggio. Un’eco che non comprendiamo fino in fondo, ma che continua a chiamarci da qualche luogo imprecisato, come un treno notturno che attraversa città sconosciute senza fermarsi abbastanza a lungo da rivelare dove siamo.

E noi, passeggeri di un viaggio che non abbiamo scelto, rimaniamo a guardare dal finestrino il mondo che scorre. Speriamo che, tra una curva e l’altra, un frammento di luce si lasci intravedere — qualcosa di minuscolo ma vero — a ricordarci che l’oscurità attraversata non è stata inutile, e che la nostra storia, per quanto fragile, ha lasciato almeno una scintilla nel buio.